🔥 Coup de chaud sur la société : adaptation sous tension

Face à des canicules devenues régulières, la France découvre que ses infrastructures — électriques, médicales, domestiques — sont calibrées pour un monde qui n’existe plus. Et que le thermostat monte plus vite que les politiques publiques.

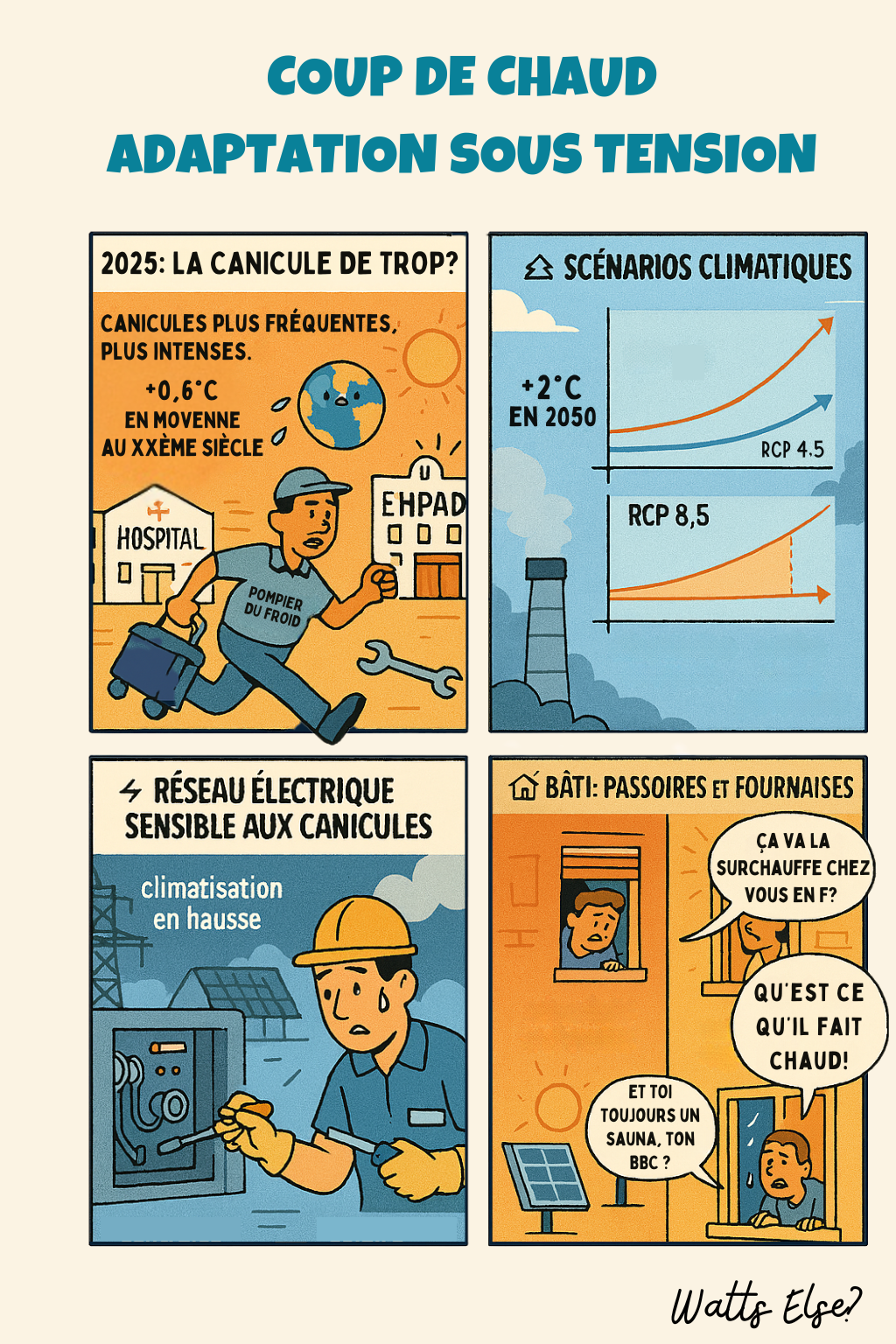

🌡️ 2025 : la canicule de trop ?

En 2025, la chaleur a fait fondre la façade du confort. Le secteur CVC (chauffage, ventilation, climatisation) a connu une explosion de la demande, à tel point que les techniciens ont été décrits comme des « pompiers du froid », courant d’un hôpital à un EHPAD dans une atmosphère d’urgence permanente.

Cette pression est directement liée au changement climatique. Le lien est mécanique : plus la planète se réchauffe, plus les canicules deviennent fréquentes et intenses. Selon le GIEC, la température moyenne mondiale a déjà augmenté d’environ +0,6 °C par rapport au XXe siècle. En France, RTE prévoit une hausse entre +1,6 et +2 °C d’ici 2050 dans le scénario RCP 4.5.

Certains continuent pourtant de suggérer que le réchauffement actuel pourrait s’inscrire dans la « variabilité naturelle » du climat. Cycles solaires, activité volcanique, fluctuations orbitales... Ces arguments, régulièrement défendus par des figures comme Richard Lindzen ou Claude Allègre, sont bien connus — et bien réfutés. Les données récentes montrent que si l’activité solaire et les températures ont pu coïncider dans le passé, l’essentiel du réchauffement actuel est d’origine anthropique. En clair : c’est nous.

Le consensus scientifique est aujourd’hui écrasant. Plus de 99,9 % des climatologues actifs s’accordent à dire que les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines sont la cause principale du réchauffement climatique — et des événements extrêmes qui en découlent.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre 2010 et 2025, la France a connu autant de vagues de chaleur (26) que durant toute la période 1947–2009. En seulement 15 ans, autant de canicules qu’en 62 ans. La fréquence moyenne annuelle est passée de 0,56 (1947–1989) à 1,3 (1990–2009), puis à 1,63 (2010–2025), selon Météo-France.

En somme, la canicule de 2025 n’est ni une anomalie, ni un accident météorologique. C’est le produit direct de notre inertie climatique, une répétition générale d’un futur déjà en cours. Et si certains s’obstinent à voir un cycle naturel, les faits, eux, deviennent difficilement niables — et insupportablement chauds.

📊 Scénarios climatiques : simuler l’imprévisible

Les scénarios climatiques ne prédisent pas l’avenir, mais ils permettent de s’y préparer. RTE et le GIEC utilisent ces représentations plausibles du climat futur pour tester la robustesse du système électrique. Ces scénarios intègrent des variables comme la température, le vent ou les débits des rivières, en s’appuyant sur des simulations complexes (jusqu’à 200 chroniques annuelles) réalisées avec Météo-France.

Trois trajectoires sont clés :

- RCP1.9 : objectif de +1,6 °C avec une baisse immédiate des émissions.

- RCP4.5 : stabilisation des émissions, scénario utilisé par RTE comme référence prudente.

- RCP8.5 : poursuite des émissions, utile pour tester les effets extrêmes.

Le climat de demain dépend de nos choix d’aujourd’hui. Mais face aux incertitudes (précipitations, extrêmes rares, aérosols...), ces scénarios servent avant tout à poser les bonnes questions de résilience.

⚡ Réseau électrique : la canicule dans les câbles

Canicule = double peine : plus de demande, moins de production. En juillet 2025, une vague de chaleur a provoqué un bond de +13 % de la consommation, soit +700 à +1100 MW par degré de plus. À l’horizon 2050, les pointes pourraient dépasser 100 GW, dont près de 30 rien que pour la climatisation.

Le nucléaire, surtout les réacteurs en bord de fleuve, devient vulnérable aux débits faibles et à l’eau chaude. Des arrêts temporaires peuvent se multiplier, avec jusqu’à 9 GW de puissance perdue. Même les lignes électriques souffrent : plus il fait chaud, moins elles transportent.

🏠 Passoires et pièges thermiques : tout le monde au four

Les « passoires thermiques », souvent classées F ou G, sont les premières à devenir intenables. Mais attention aux paradoxes : certains bâtiments récents, trop isolés et mal ventilés, deviennent de véritables étuves. Sans protections solaires ni ventilation nocturne, la chaleur s’accumule et ne repart plus. Résultat : clim obligatoire ou suffocation assurée.

Les canicules révèlent les failles invisibles : une clim en panne dans un EHPAD, un data center en surchauffe, des techniciens CVC débordés. C’est la chaîne du froid... au bord de la rupture.

Ce sont les lieux censés protéger ou servir qui deviennent les plus vulnérables. Les hôpitaux et EHPADs, censés offrir un abri, se transforment en fournaises. Malgré une obligation réglementaire depuis 2004 d’avoir au moins une pièce climatisée par établissement, ce minimum ne suffit plus. Lors de vagues de chaleur, les températures montent à 33 °C dans certaines chambres, posant de graves problèmes de soins, d’hygiène et de conservation des médicaments. Résultat : les plus de 75 ans représentent plus de la moitié des passages aux urgences liés à la chaleur, et 62 % des hospitalisations.

Autre maillon critique : les datacenters, colonne vertébrale de nos activités numériques, exigent un maintien strict entre 18 et 27 °C. Au-delà, les serveurs décrochent — littéralement. Londres en 2022 : Google Cloud et Oracle simultanément hors service lors d’un pic de chaleur. Le refroidissement peut représenter jusqu’à deux fois la consommation électrique des serveurs eux-mêmes. Idem pour les salles blanches de l’industrie pharma ou électronique : un degré de trop peut tout faire planter.

Côté logement, même les rénovations exemplaires se prennent les pieds dans le tapis thermique. Les bâtiments étiquetés A ou BBC, conçus pour l’hiver, deviennent des étuves l’été. Trop étanches, trop isolés par l’intérieur, mal ventilés : plus de 60 % des logements rénovés présentent une ventilation déficiente. Résultat : une performance hivernale impeccable... et une surchauffe estivale garantie.

Et au milieu de cette cocotte-minute, une profession craque : les « pompiers du froid ». En période de canicule, les entreprises de maintenance CVC fonctionnent comme un SAMU climatique. Jusqu’à 12 jours d’attente pour un particulier, contre 4 heures pour un hôpital. Les systèmes sont dimensionnés pour 32–35 °C maximum. À 42 °C dehors, ils lâchent, les uns après les autres.

🧩 Adapter pour tenir : résilience sous tension

RTE structure ses choix autour de trois leviers :

- Flexibilité : effacement jusqu’à 17 GW, pilotage des charges, stockage d’énergie.

- Infrastructures : modernisation des réseaux, adaptation du dimensionnement, tours de refroidissement obligatoires depuis 2012 pour les nouvelles centrales.

- Coopération européenne : interconnexions pour équilibrer les flux et amortir les chocs météo.

Mais ces leviers techniques ne suffisent plus. Pour piloter de manière cohérente et efficace la flexibilité, le stockage, la rénovation et l’adaptation, une gouvernance intégrée devient incontournable. Et tout commence avec les régulateurs.

La CRE, en tant qu’autorité indépendante, tient un rôle clé : elle oriente les investissements, structure les marchés et pousse les réseaux à évoluer — plus vite et mieux. Elle encourage les flexibilités comme alternative aux lourds investissements, et valide les infrastructures nécessaires à la décarbonation de l’économie (solaire, éolien en mer, véhicules électriques, etc.).

RTE, de son côté, intègre le changement climatique dans ses plans de développement et mène des stress tests climatiques pour tester la robustesse du système à 2050. Il martèle un mot : flexibilité. Pour affronter des étés de plus en plus extrêmes, il faut un système capable de bouger avec la météo — et non l’inverse.

Stockage, effacement, interconnexions : tous les outils doivent être mobilisés. En 2024, plus d’1 GW de batteries sont déjà en service, 1,5 GW attendus d’ici 2026 — sans soutien public. L’effacement (report de consommation) est identifié comme un gisement "énorme" de 17 GW. Et les interconnexions européennes ont prouvé leur utilité stratégique lors des derniers hivers tendus.

Mais l’énergie ne suffira pas. Le bâti, lui aussi, doit changer de paradigme. L’actuelle obsession pour la performance hivernale ignore souvent les canicules. Résultat : des rénovations BBC qui deviennent des étuves dès juin. La solution ? Une rénovation pensée pour le climat de 2040, pas celui de 1995 : protections solaires, ventilation nocturne automatisée, isolation par l’extérieur. Et surtout, des équipements CVC conçus pour tenir 45 °C.

Derrière tout ça, une idée centrale : la gouvernance. Anticiper, impliquer, arbitrer. La CRE consulte largement — acteurs industriels, experts indépendants comme négaWatt — et pousse une régulation agile : "bacs à sable réglementaires", gestion dynamique des prix, appui à l’innovation. Mais le défi reste systémique.

Enfin, une question sous-jacente : l’équité. Qui paye ? Qui s’adapte ? Dans une société aux fractures multiples, l’adaptation ne peut être un luxe réservé aux mieux équipés. C’est une politique publique à part entière, qui demande coordination, transparence... et courage. Car la température monte plus vite que les décisions.

La CRE, en tant que régulateur, pousse à intégrer ces adaptations dans la planification, les appels d’offres et les objectifs de la PPE.

⏳ Conclusion : le temps presse, la température monte

Les canicules ne sont pas des anomalies passagères. Elles sont le révélateur d’un monde mal préparé à sa propre inertie climatique. Ce n’est plus une question de confort, mais de survie organisée. S’adapter, oui. Mais vite, et mieux.